"Le jour suivant, sortant de St Maixent, où nous avions couché, nous eûmes le triste spectacle de voir trois de nos frères qu'on avait pendus la veille sur le bord du grand chemin, pour s'être trouvés dans une de ces assemblées chrétiennes qui se font plus fréquemment en Poitou qu'ailleurs. Nos carrosses passèrent presque dessous leurs potences."

Théodore de BERINGHEN, protestant irréductible, transféré de la prison de Loches à La Rochelle pour y être expulsé de France, écrivait fin mars 1688.

"Ces choses n'existent pas que dans les livres, elles se sont faites, et ces cadavres ont un nom. A la Mothe, à Saint-Maixent, à Azay, aux Touches de Thorigné, nous en avons les procès-verbaux."

Jean RIVIERRE, pasteur et historien du Poitou Huguenot.

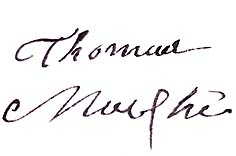

maréchal, dit le Grand Thomas ou Thomas des Touches

Pendu à St Maixent le 23 février 1688 après l'Assemblée de Grand-Ry à Aigonnay

Thomas naît vers 1635, à Thorigné, au moulin des Touches fils de Thomas et Marie BERLOUIN.

La famille se compose alors de ses parents, son frère aîné, Jean âgé d'environ 12 ans, né du premier mariage de son père, sa sœur Françoise âgée de 10 ans, et ses deux autres frères : Pierre et Simon.

Selon la "Coutume du Poitou" sa famille forme une communauté, société ou compagnie, avec l'oncle, Abraham MARCHÉ, époux de Suzanne GUERIN, et leur fille.

Chacun des membres détient un portion de la communauté, les parts sont redéfinies à chaque modification de la communauté par mariage, décès ou dissolution. Les partages se font au prorata de la part de chacun. Le partage des acquêts se fait suivant la part de chaque membre au moment dudit acquêt.

Les MARCHÉ sont une famille de meuniers, installés autour de Mougon et Thorigné. En 1574 l'arrière-grand-père de Thomas est meunier aux Touches, ses frères sont meuniers à Brochain et à Bonneau. La mère de Thomas est issue des BERLOUIN, meuniers à la Bessière de Vitré, qui exploitent le moulin en amont des Touches : ces familles alliées contrôlent quatre moulins qui se suivent sur le même ruisseau.

La communauté de Thomas exploite le moulin des Touches, aujourd'hui disparu, sur le Lambon, petit ruisseau prenant sa source 10 km plus en amont à Goux, petit mais célèbre dans l'histoire huguenote locale puisqu'il draine le pays "opiniâtre" au sud de St Maixent et de nombreuses assemblées se sont déroulées sur les versants boisés et protégés de ses rives.

Comme la quasi-totalité des habitants de ces paroisses au sud de St Maixent, sa famille est Huguenote.

Thomas naît à une période qui s'obscurcit pour les Protestants poitevins. Ils se sont convertis très tôt au protestantisme, avec la venue de Calvin à Poitiers en 1534, tout le peuple à suivi les "maîtres", seigneurs, bourgeois marchands et une partie du clergé, qui adhèrent à la Réforme. Après les périodes de conflits armés entre les deux camps, qui atteint son paroxysme de violence avec la Saint Barthélemy en 1572, la paix revient avec le règne d'Henri IV, et la promulgation de l'Edit de Nantes en 1595.

Malheureusement dès l'assassinat du roi, le parti catholique remet en cause tous les acquis des protestants, en 1621 Louis XIII assiège les places fortes protestantes, en 1628 c'est le siège de La Rochelle et les premiers temples sont détruits : Melle en 1644.

L'arrivée au pouvoir de Louis XIV n'arrange

rien, et les premiers passages de dragons commencent en 1661. Dans les

registres paroissiaux de Thorigné on trouve quelques abjurations de 1655 à 1670.

La période devient de plus en plus tourmentée, les Intendants successifs du Poitou s'acharnent sur le peuple pour pouvoir montrer au Roi qu'il n'y a plus de "Religion Prétendue Réformée".

L'une des volontés des réformés étant de permettre à tous la lecture de la Bible, les enfants apprennent à lire, des "régents" accueillent les enfants chez eux, pensionnaires pour leur faire lire les textes bibliques : ce fut une des activités de Jean MIGAULT jusqu'à son départ en exil en 1688, et Thomas, comme ses frères, savait lire et écrire, puisqu'il tenait ses livres de compte, qui figurent dans l'inventaire de ses biens. Même si savoir signer est plus facile que savoir écrire, on est toujours surpris du nombre impressionnant de signatures au bas de certains contrats de mariage protestants de cette période.

Les deux frères aînés de

Thomas: Jean et Pierre, seront meuniers comme leur père.

Sa sœur Françoise, veuve, après avoir épousé un laboureur de Sainte-Blandine, Elie MEHÉE en 1644, épouse Jacques GREGOIRE maréchal à l'Enclave de La Martinière en 1648. Simon et Thomas seront sûrement apprentis chez leur beau-frère puisqu'ils seront tous les deux maréchaux.

Ses 2 frères aînés restés au moulin des Touches, se marient en 1652 avec deux sœurs MEHÉE, sœurs d'Elie. La communauté se compose alors des parents, des deux couples, et de Simon et Thomas, encore célibataires.

La mère, Marie BERLOUIN décède entre 1652 et 1658, Thomas a une trentaine d'années. Il s'installe dans un bâtiment en face du moulin dont il fera sa maison et son atelier.

En octobre 1658, le père de Thomas, veuf âgé d'environ 60 ans se remarie avec Suzanne BONNET, aussi veuve, et aussi âgée. Ce remariage ne s'explique pas par le besoin d'une mère pour élever les enfants mais plutôt par un mariage de biens ! Thomas et son frère ne font plus partie de la communauté.

Le 25 janvier 1659, Thomas passe contrat de mariage avec Esther BOUFFARD de Sainte- Néomaye, ainsi que son frère Simon avec Suzanne BOUFFARD, sœur d'Esther, filles de laboureur. Les deux couples seront bénis le 16 février 1659, par le pasteur au temple de Mougon.

Ces mariages sont un exemple de l'endogamie qui règne dans les milieux protestants, trois enfants MARCHÉ ont épousé trois enfants MEHÉE, les deux autres ont épousé deux filles BOUFFARD. Le mariage de Simon et Thomas consacre un "échange" entre les MARCHÉ et les BOUFFARD, Simon va dans la communauté de sa femme, et Esther vient dans la communauté MARCHÉ : il n'y a pas de paiement de dot, il y a seulement échange entre les 2 communautés.

Thomas et Esther auront deux enfants : Françoise

et Thomas. Ils vivent dans la maison, "la boutique", près du moulin des Touches.

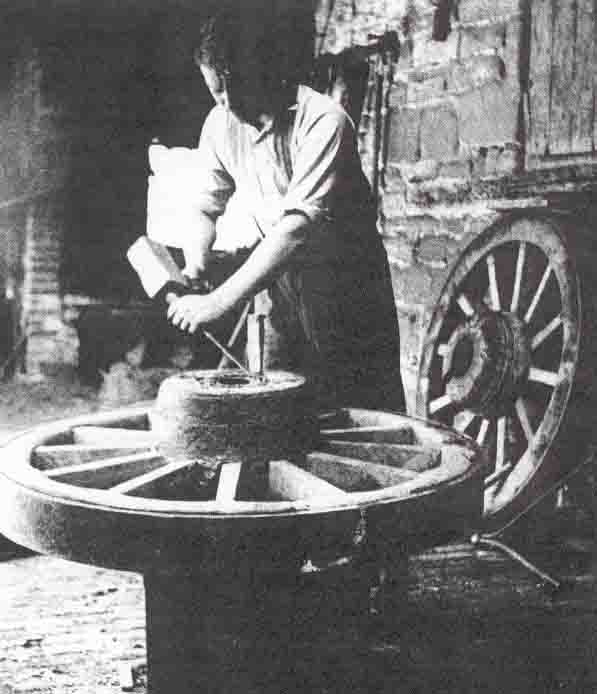

Thomas passe de très nombreux contrats devant notaires, ses clients lui signent

des obligations pour le paiement du travail fourni : "maréchal", Thomas est

plutôt "forgeron en voiture" puisque son activité principale est de cercler les

roues des charrettes, tombereaux, chars à ban (voitures à cheval) …

Thomas et Esther auront deux enfants : Françoise

et Thomas. Ils vivent dans la maison, "la boutique", près du moulin des Touches.

Thomas passe de très nombreux contrats devant notaires, ses clients lui signent

des obligations pour le paiement du travail fourni : "maréchal", Thomas est

plutôt "forgeron en voiture" puisque son activité principale est de cercler les

roues des charrettes, tombereaux, chars à ban (voitures à cheval) …

Dès 1663 il est "maître-maréchal" puisqu'il a un apprenti en pension :

" … lequel le dit MARCHÉ était obligé de montrer et enseigner du mieux de son possible son art et métier de maréchal au dit Jean BRISSON, le nourrir à son ordinaire, coucher et blanchir et demeurer avec le dit MARCHÉ, pendant un an …" moyennant paiement d'une pension.

En octobre 1664, après le décès de leur père les 5 enfants se partagent les biens, Thomas devient propriétaire de sa "boutique".

Le 4 janvier 1678, Esther BOUFFARD décède, âgée de 39 ans, les enfants ont alors environ 13 et 8 ans. Comme très souvent, Thomas se remarie très vite : il passe contrat de mariage devant notaire le 22 août 1678, "les solennités de la Religion Prétendue Réformée observées", avec Madeleine GUERRY de la Grange d'Oiré à Souvigné. Madeleine est d'une famille de laboureurs protestants opiniâtres qui sera sévèrement "dragonnée" dans les années suivantes. Madeleine apporte 400 livres pour entrer dans la communauté, et une rente annuelle de ses parents de 10 livres. Une trentaine de personnes sont présentes au contrat de mariage, dont son cousin Jean MIGAULT qui signe l'acte.

Ils auront au moins 3 enfants : Jean vers 1679, Madeleine vers 1684 et Pierre vers 1685.

Ils vivent toujours près du moulin, avec les enfants du premier mariage, et le fils aîné, Thomas, est apprenti avec son père.

Nous sommes en 1681 et les ennuis des protestants se précisent, décrits par Jean MIGAULT dans son journal :

" Ce fut le mardi 22 août 1681 que la compagnie

de cavalerie de M. de la BRIQUE arriva en notre paroisse... peu de temps après

arrivèrent deux cavaliers avec un billet qu'ils me donnèrent, et ayant mis leurs

chevaux dans l'écurie, nous commandèrent de leur chercher plus de choses pour

leur dîner que six personnes n'en pourraient apprêter dans une semaine. Et

pendant que nous nous occupions à leur apprêter à dîner, deux autres cavaliers

arrivèrent avec un autre billet, et mirent aussi leurs chevaux dans l'écurie.

Ceux-ci n'en étaient pas sortis qu'un autre arriva avec son billet, qui se plaça

incontinent. Ce n'était pas assez de ces cinq, car auparavant que ce dernier eut

attacher son cheval, arrivèrent quatre autres cavaliers, lesquels ne trouvant

pas le foin à leur gré, commencèrent à enchérir sur les jurements et blasphèmes

qu'avaient vomis les premiers, et peu après vinrent dans la chambre avec les

autres. Ils demandaient des choses impossibles à trouver dans toute la

paroisse...

deux cavaliers avec un billet qu'ils me donnèrent, et ayant mis leurs

chevaux dans l'écurie, nous commandèrent de leur chercher plus de choses pour

leur dîner que six personnes n'en pourraient apprêter dans une semaine. Et

pendant que nous nous occupions à leur apprêter à dîner, deux autres cavaliers

arrivèrent avec un autre billet, et mirent aussi leurs chevaux dans l'écurie.

Ceux-ci n'en étaient pas sortis qu'un autre arriva avec son billet, qui se plaça

incontinent. Ce n'était pas assez de ces cinq, car auparavant que ce dernier eut

attacher son cheval, arrivèrent quatre autres cavaliers, lesquels ne trouvant

pas le foin à leur gré, commencèrent à enchérir sur les jurements et blasphèmes

qu'avaient vomis les premiers, et peu après vinrent dans la chambre avec les

autres. Ils demandaient des choses impossibles à trouver dans toute la

paroisse...

... toute la paroisse se trouva être changée de religion, en 17 ou 18 heures, excepté quinze ou vingt familles, lesquels pour la plupart avaient fait comme nous, accablés de cavaliers le premier jour de leur arrivée, s'étaient ôtés de leur chemin, en abandonnant leur maison à leur discrétion... ils prirent tous nos lits, linges, hardes, vaisselles et autres choses qu'ils purent porter chez les voisins, qui achetèrent pour cinq sous ce qui, à bon marché, en valait cent..."

A Thorigné les dragons sont arrivés peu après, entraînant leur cortège de misère et de conversions forcées. Dans les Registres paroissiaux, les conversions en masse commencent le 28 juillet, puis fin août, fin septembre et fin octobre. Elles sont groupées sur quelques jours qui correspondent au passage des dragons, entre 20 et 40 abjuration à chaque vague..

Plusieurs familles ont résisté, dont les MARCHÉ des Touches. Cette résistance a coûté cher à Thomas et à sa famille.

Les recherches du pasteur Jean RIVIERRE dans les archives judiciaires de l'époque permettent de les décrire. Le 5 novembre 1681, Thomas est arrêté pour ses propos : alors que six dragons occupent sa maison depuis 15 jours, il aurait déclaré qu'il voulait que ceux qui font faire des conversions soient pendus plus haut que sa maison. Ces propos, ajoutés au fait qu'il aurait caché ses biens pour éviter de nourrir les cavaliers, le font écrouer à Saint Maixent le 7 novembre 1681. Thomas reconnaît seulement "avoir diverti un jeune mulet" et que "l'un des cavaliers lui ayant dit qu'il le tuerait s'il ne se convertissait pas" il lui aurait réparti "que s'il l'avait tué, il serait pendu aussi haut que sa maison". Il répondit aussi "qu'il ne croyait point que le roi voulut le faire changer de Religion par force", ce qui paraît conforme aux déclarations des huguenots à cette période qui avaient confiance en le Roi, et se plaignaient seulement des agissements des gens d'armes qui se comportaient mal avec le peuple. La famille GUERRY de la Grange d'Oiré à Souvigné osa même porter plainte contre les agissements des dragons, particulièrement acharnés contre eux.

Thomas fut quand même condamné le 21 novembre pour "paroles insolentes et séditieuses" et pour "avoir réfugier ses meubles contre les défenses publiées par Monsieur de Marillac, Intendant", à amende aumône pour la chapelle des Grâces de Saint-Maixent, et frais se montant en tout à plus de 35 livres, l'équivalent de 35 boisseaux de froment ou 100 kg de fer ouvragé.

On ne sait pas combien de temps il resta incarcéré, mais Jean RIVIERRE précise que c'est le curé de Thorigné qui récupéra les 20 livres d'aumône. Dans la liste des actes devant notaire de Thomas, il n'y a pas d'acte entre le 20 juillet 1681 et le 4 novembre 1682.

La contrainte est aussi économique, par l'impôt. La taille est un impôt pour le roi, dont chaque paroisse doit payer un montant global. Cette somme est partagée ensuite entre tous les foyers "taillables" de la paroisse, à l'origine en fonction des revenus. Les intendants de l'époque ont trouvé une contrainte qui diminue l'impôt des nouveaux convertis, et majore d'autant ceux des récalcitrants. Et pour accroître la perversité du système, les collecteurs de taille sont désignés aussi parmi les opiniâtres, pour les rendre impopulaires, et leur faire payer, sur leurs deniers propres, les sommes qu'ils n'ont pas réussi à collecter.

La lecture des rôles de tailles de cette époque est riche de renseignements : à Goux, Roger DURAND a montré que c'est le président de l'Election de Niort lui-même, Charles DENYORT, qui a annoté le rôle de taille, en notant, H pour hérétique, NC pour nouveau converti, et bon NC pour bon nouveau converti, désignant ainsi les foyers à taxer.

Pierre BAUDOU a suivi les rôles de taille de Thorigné pour constater :

"Thomas MARCHÉ payait en 1681 22 livres 5 sols, … en 1685 il doit payer 200 livres … multiplié par 9, de toute la paroisse c'est lui qui détient le record d'augmentation.

Daniel AUMONIER, laboureur passe de 25 livres à 130 livres.

François ASSAILLY, converti, passe de 77 livres à 15 livres…"

Toutes ces persécutions pour que les Intendants puissent prouver au Roi qu'il n'y a plus de protestant dans son royaume… et justifier l'abrogation de l'Edit de Nantes le 18 octobre 1685.

Forts de cette Révocation, une nouvelle dragonnade, plus terrible que la précédente s'abat sur le Poitou à l'automne 1685, pour cueillir les derniers fruits, les dragons s'en prennent aux biens pour obtenir les dernières abjurations. Les pasteurs ont 15 jours pour abjurer ou quitter le royaume, les biens des familles nobles protestantes sont séquestrés, toutes les charges sont interdites aux huguenots : en 15 ans le Poitou se videra de sa noblesse et de sa bourgeoisie, l'économie Saint-Maixentaise est ruinée. L'économie rurale est aussi touchée, même si les laboureurs s'exilent moins facilement, les plus opiniâtres doivent se cacher, les dragons ont détruits les bâtiments et le cheptel.

Situation illustrée dans l'inventaire de Thomas en 1690 :

"Qui est tout ce qui s'est trouvé de dû sur le papier journal du dit feu MARCHÉ, que les dites parties ont dit et déclaré être fort incertain, pour le moyen que la plus grande partie des dits débiteurs sont hors du Royaume, et les autres demeurent insolvables par les mauvais temps qui ont passé, dont … requis acte"

Le désarroi du peuple est grand, économiquement et spirituellement : il n'y a plus de pasteurs, plus d'Eglise, plus d'Anciens, plus de temple et les "maîtres" sont partis.

Mais les pressions ne s'arrêtent pas là. Le curé GANDOUËT de Thorigné, est un ardent fanatique anti-huguenot, il va s'en prendre une nouvelle fois à la famille MARCHÉ, en voulant faire un exemple en provoquant un "procès aux cadavres" des relaps.

Le 19 octobre 1686, le curé GANDOUËT de Thorigné dénonce Abraham MARCHÉ devant les juges de Saint-Maixent. Abraham est le neveu de Thomas, fils de son frère Pierre, meunier au moulin des Touches.

Le 14 octobre, Pierre MARCHÉ prévient le curé que son fils est extrêmement malade, mais Abraham refuse de se confesser et veut mourir dans son ancienne religion, malgré les insistances et les menaces du curé GANDOUËT. Le 16, Pierre vient prévenir le curé que son fils est mort et lui demande de bien vouloir l'inhumer, le curé refuse, prétextant que depuis son abjuration il y a 11 mois, il n'est point venu à l'église. La nièce du curé témoigne pour dire que GANDOUËT voulait faire un exemple dans sa paroisse, Abraham était considéré comme relaps, étant retourné à sa religion après son abjuration. Le procès, vite instruit, abouti à sa condamnation "et que pour réparation son cadavre soit condamné à être traîné sur la claie jusqu'au bourg de Thorigné, et le long de la Grande rue, et ensuite jeté à la voirie". La sentence est rendue le 19 octobre, augmentée de la confiscation des biens. Le 20, transport de justice au moulin des Touches, et après lecture de la sentence, la dépouille du dit Abraham est mise sur la claie par "l'exécuteur de Haute Justice de Saint-Maixent", devant les yeux de Thomas et de toute la famille MARCHÉ.

Abraham est traîné jusqu'au bourg distant de 2 kilomètres, et laissé sans sépulture au carrefour des Vielles Vignes, carrefour toujours visible à l'angle des routes d'Aigonnay et de Vitré.

Nous sommes en 1688, le

peuple paysan huguenot, se retrouve seul, sans guide spirituel, pour la première

fois depuis 130 ans que la réforme s'est imposée dans cette contrée. Même s'ils

n'avaient pas de responsabilité dans les conseils de l'Eglise réformée, les

laboureurs et autres petits artisans ruraux étaient représentés dans chaque

Eglise dans le conseil des Anciens. En seulement quatre à cinq générations de

présence protestante, l'implantation était si forte et profonde qu'en quelques

mois le peuple réagit, ce sont les laboureurs, marchands et artisans qui mènent

le mouvement.

Nous sommes en 1688, le

peuple paysan huguenot, se retrouve seul, sans guide spirituel, pour la première

fois depuis 130 ans que la réforme s'est imposée dans cette contrée. Même s'ils

n'avaient pas de responsabilité dans les conseils de l'Eglise réformée, les

laboureurs et autres petits artisans ruraux étaient représentés dans chaque

Eglise dans le conseil des Anciens. En seulement quatre à cinq générations de

présence protestante, l'implantation était si forte et profonde qu'en quelques

mois le peuple réagit, ce sont les laboureurs, marchands et artisans qui mènent

le mouvement.

Jacques MARCADÉ en recherche les explications, entre autre :

Au sujet des métiers …"deux étaient précieux à cause de leur rôle dans la sociabilité villageoise : les meuniers et les maréchaux-ferrants au centre de tous les réseaux de par leurs activités."

Il suffit de se pencher sur le livre de compte de Thomas MARCHÉ pour mesurer l'étendue du rayonnement de ses activités : il a des clients à 20 km à la ronde autour de Thorigné. Le moulin de sa famille devant sa porte était aussi un point de rencontre pour toute la population, on imagine le rôle qu'a pu jouer Thomas dans la diffusion des idées du "réveil". Ceci expliquerait bien la haine que lui vouaient le curé GANDOUET ou le Président MARSAULT.

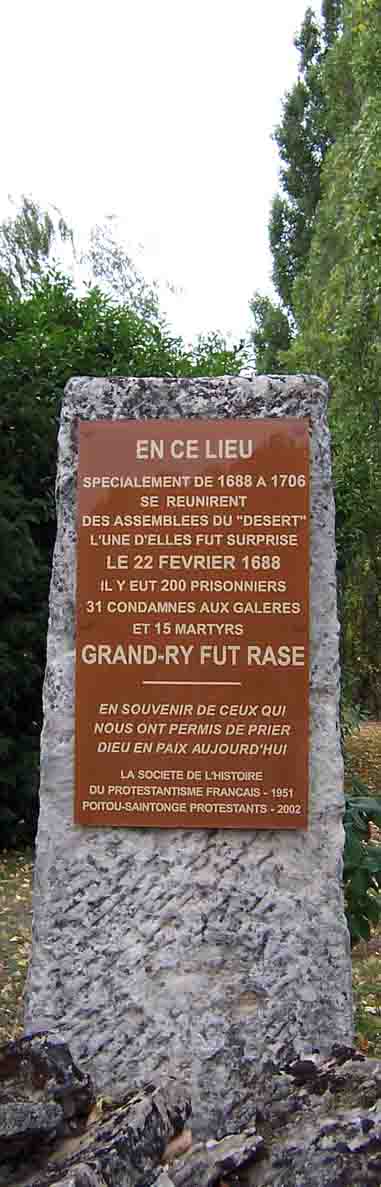

Les premières assemblées ont lieu à peine un an après l'expulsion des pasteurs, dans le secret du bocage poitevin.

Jacques BONNET, neveu de Jean BERTHELOT écrit vers 1720 :

"Il y avait un logis de campagne, nommé Grand-Ry qui était fort éloigné des papistes. Ce logis appartenait à des gentilshommes de la Religion, qui avaient tout abandonné pour se retirer dans les pays de liberté. Il y avait là un fermier nommé ROUSSEAU, aussi de la Religion. On prit donc la résolution de s'assembler dans la cour de ce logis, qui était close tout alentour de hautes murailles."

Une première assemblée clandestine eut lieu début février à Grand-Ry.

Il fut convoqué une autre assemblée pour le 22 février 1688. Jacques BONNET décrit les heures précédant l'assemblée :

"Voilà comment la chose se passa : il y avait ce soir là, une petite assemblée dans son village. Après qu'il eut soupé, il se prépara pour y aller. Comme il y avait deux portes à sa maison, une qui sortait sur la rue, et l'autre qui sortait par derrière, dont on passait par une cave pour y aller. Sa femme lui conseilla de sortir par cette cave, à cause qu'il ne serait pas si tôt vu. A peine était-il sorti de la cave que des sergents frappèrent à la porte de la rue. Sa femme, ne pensant à moins rien qu'à cela, leur ouvrit la porte. Ils fouillèrent partout, mais ils ne le trouvèrent point ; ainsi ils s'en allèrent. ... Le dit MARCHÉ fut bien surpris lorsque sa femme lui dit qu'on était venu le chercher. Cette femme, voyant qu'on en avait tant à lui, et qu'on était ainsi venu le chercher la veille de l'assemblée, fit tout ce qu'elle put pour le dépersuader d'aller à Grand-Ry. Après plusieurs résistances, elle fit tant par ses larmes et par ses prières, jointes aux larmes et aux prières de ses enfants, qu'elle le détourna du désir qu'il avait d'y aller.

Il était dans ce sentiment le lendemain matin, qui était le dimanche de la dite assemblée, lorsque trois ou quatre de ses amis, dont le dit GUÉRIN en était un, le vinrent trouver et lui demandèrent s'il était prêt, et s'il voulait venir. Il fit réponse qu'il croyait qu'il serait bien plus à propos de n'y aller point, puisqu'il était infaillible que l'intendant avec les dragons y allait venir, et qu'il ne manquerait pas d'y arriver de grands désordres ....Quand les autres eurent entendu ce discours, le dit GUÉRIN lui répliqua de la sorte : Quoi, mon frère, vous changez de sentiments ? Où est votre fermeté et votre constance que vous aviez fait paraître jusqu'à présent ? Voulez-vous manquer de courage ... Que diront nos frères ... ? Ces paroles animèrent tellement le courage de cet homme que, tout aussitôt il prit la résolution d'aller avec eux. Ni les remontrances, ni les prières de sa femme et de ses enfants n'y purent plus rien faire."

Jacques BONNET poursuit la description de l'assemblée :

"Le bruit couru tout aussitôt par toutes ces contrées que l'intendant devait venir avec des dragons pour prendre l'assemblée. On en fut même entièrement persuadé. Mais cela n'empêcha point les protestants de s'assembler. Mais ils ne se mirent point dans la cour du logis de Grand-Ry, ils se mirent dans un pré tout près de là. Comme ils étaient assemblés, sans armes et sans bâtons défensifs, et qu'ils continuaient les exercices de piété, on entendit battre le tambour à force : c'était l'intendant qui venait avec ses dragons... l'intendant avait donné l'ordre aux dragons de fondre dessus l'assemblée, et de faire feu en arrivant dans la foule , ce qui fut exécuter dans les formes, car les dragons commencèrent à fondre avec vitesse sur ce pauvre peuple, avec le mousqueton en main et le sabre nu pendu au bras, et les blasphèmes à la bouche s'écrièrent tous à la fois : tue ! tue ! ... On entendait que coups de fusils et coups de pistolets, qui étaient déchargés au travers de la foule.

Ils en tuèrent quelques uns sur la place, et les autres qu'ils blessèrent. Ils environnèrent l'assemblée, et ainsi se saisirent de tous, hommes, femmes et filles à la réserve de quelques uns qui se sauvèrent à la course ... on les mit tous ensemble dans une étable à brebis, qui était fort spacieuse. On les fit garder par les dragons le reste du jour et la nuit suivante. Le lendemain ... l'intendant ... tous les curés des paroisses d'alentours s'y trouvèrent, et plusieurs seigneurs des lieux voisins. Quelques uns de ces curés, des moins passionnés contre la Religion, demandèrent quelques uns de leurs paroissiens, pour qui ils avaient le plus de considération. Les seigneurs des lieux voisins en faisaient de même au sujet de quelques uns de leurs vassaux : on leur accorda moyennant qu'ils ne fussent point en réputation d'être des moteurs d'assemblée. Ils faisaient sortir toutes les femmes et filles, non sans avoir souffert quelque mal, car les dragons les avaient bien maltraitées ... ils laissèrent aussi sortir tous les vieillards qui étaient incapables de la galère."

Jacques BONNET décrit l'arrestation de Thomas MARCHÉ

"... le président MARSAULT

lui fit bien comprendre qu'il en avait à lui plus qu'à un autre : il fut

lui-même le saisir au collet au milieu de l'assemblée, et lui tint ce langage :

ah ! je te tiens, mon grand pilier d'église et je te promets que je te

mettrai sur le carreau ! A cela le dit MARCHÉ répondit : Vous êtes les

maîtres de mon corps, mais vous n'êtes pas maître de mon âme, elle appartient à

Dieu, il en disposera comme Il lui plaira. On sépara particulièrement ces

trois là de la foule (Thomas MARCHÉ, Thomas GUÉRIN et Pierre ROUSSEAU) et on les

mena dans les prisons royales de St Maixent.

l'assemblée, et lui tint ce langage :

ah ! je te tiens, mon grand pilier d'église et je te promets que je te

mettrai sur le carreau ! A cela le dit MARCHÉ répondit : Vous êtes les

maîtres de mon corps, mais vous n'êtes pas maître de mon âme, elle appartient à

Dieu, il en disposera comme Il lui plaira. On sépara particulièrement ces

trois là de la foule (Thomas MARCHÉ, Thomas GUÉRIN et Pierre ROUSSEAU) et on les

mena dans les prisons royales de St Maixent.

Jean RIVIERRE décrit le supplice :

"Il y eut au fond deux jugements, l'un sommaire, expéditif, que l'intendant fit dès le lendemain, sans respecter aucune règle juridique, comme à des rebelles et des criminels de lèse-majesté : MARCHÉ, GUÉRIN et ROUSSEAU seraient pendus le soir même ..."

"La bataille se transporta à St Maixent. On signifia leur peine dans la prison aux trois condamnés à mort. Ils devaient mourir consécutivement et en présence les uns des autres, avec cette pensée que la vue du premier supplicié et les adjurations suprêmes des prêtres parviendraient peut-être à ébranler les deux derniers, qui sait, à leur arracher une abjuration libératrice ... On leur fit faire, devant le grand portail de l'abbaye, on ne sait quelle parodie d'amende honorable à Dieu et au Très Saint Sacrement. Il était tard déjà. Les potences étaient préparées en haut de la ville, aux grands cimetières, au bord même de la route royale de Niort, et il fallut allumer les flambeaux avant d'en finir. Mais écoutons ici le récit de Hollande, fondé sur les témoins huguenots qui, comme toujours en pareil cas se glissaient jusqu'au lieu du supplice et recueillaient pieusement les derniers mots des martyrs. Lorsque ROUSSEAU fut à la potence, il parut un peu épouvanté, et il semblait prêter trop d'attention aux promesses que lui faisaient ceux qui les admonestaient. Quoi ? lui dit MARCHÉ en le regardant d'un visage gai et assuré, quoi ? mon frère, vous tremblez à l'approche de la mort ?

Ne savez-vous pas que nous mourons pour la querelle de Celui qui a souffert la mort et passion pour nous ? Refuserions-nous notre sang pour signer l'Évangile ? Cette douleur ne sera pas longue, une heure la verra finir ... Cette échelle qui vous épouvante, est la même qui nous conduit au Ciel. Alors ROUSSEAU mourut avec courage et fermeté. Puis GUÉRIN, avec une constance admirable, repoussant toutes les promesses de vie sauve, s'il consentait à abjurer. Vint le tour de MARCHÉ, ... Quand il fut dans l'échelle, celui qui l'admonestait voulut forciblement lui faire baiser une croix qu'il lui présentait ; il voulut abuser de l'impuissance de ses mains qui étaient liées. Mais il lui dit d'une voix résolue : Va arrière de moi, Satan, car si tu me forces davantage, je te lancerai un coup de pied dans le ventre ! Laisse-moi mourir en repos ! Ne viens point troubler l'entretien que j'ai avec mon Dieu ! Ainsi moururent, dans ce St Maixent où il devait encore y en avoir bien d'autres, ces martyrs de la foi. On suspendit leurs corps à des gibets le long du chemin. Les choses avaient été si vite que personne n'avait pu intervenir. Les magistrats du siège, qui n'aimaient pas la justice expéditive de l'intendant, avaient seulement manifesté leur désapprobation, pour la plupart, par leur absence lors du supplice."

Thomas est pendu le 23 février 1688 à St Maixent, avec ROUSSEAU et GUÉRIN.

La pression contre la famille MARCHÉ ne se relâche pas, les menaces de confiscation des biens sont réelles, au point que Madeleine, la fille de Thomas et Madeleine GUERRY, est baptisée à Prailles le 3 octobre 1688, devant le curé HERBERT, plus conciliant que le curé de Thorigné. Elle est âgée de 7 à 8 ans. Le fils aîné de Thomas, Thomas, abjure lui aussi à Prailles le 2 mai 1689. Ces "simulacres" ont peut être évité les confiscations dont on ne trouve pas de trace effective.

Ces abjurations de façade n'empêchent pas la famille MARCHÉ de rester fidèle à la RPR, puisque Thomas fils anote de sa main la bible familiale en inscrivant les baptêmes de ses enfants avec Françoise AUMONIER, entre 1695 et 1702.

Les alliances avec d'autres familles parmi les plus opiniâtres, de génération en génération, montrent la persistance des idées de la Réforme chez les MARCHÉ, jusqu'à L'Edit de Tolérance : un petit-fils du martyr, Jean MARCHÉ est parmi les très nombreux couples qui déclarent leurs mariages en 1788 à Lusignan : il s'était marié avec Marguerite PROUST le 4 novembre 1742.

Tous les actes que nous avons pu relever éclairent un peu la vie de Thomas, mais posent de nouvelles questions, une parmi ces interrogations : pourquoi autant d'obligations impayées dans l'inventaire de ses biens, 80 obligations et un long journal, occupant la majeure partie de l'inventaire et représentant 7000 livres dues.

Il reste aussi à écrire la suite de la chronique familiale, malgré les nombreux descendants, en 1730 les MARCHÉ ne sont plus meuniers aux Touches.

En 1820 les bâtiments paraissent encore au plan cadastral mais aujourd'hui les lieux sont envahis par la végétation et les bâtiments ne sont plus que ruines. Trop difficile d'accès les rives du Lambon sont abandonnées, et en amont l'exploitation touristique avec l'Etang du Lambon a pris le relais.

Les idées qui animaient Thomas MARCHÉ, et tous les "religionnaires" ont résisté à toutes les vagues de persécutions qui ont continué au siècle suivant, les derniers pendus et galériens datant des années 1730-1740.

L'Eglise est restée "au Désert" jusqu'à l'Edit de Tolérance, et ce n'est qu'à la Révolution, que la liberté de pensée est devenue une réalité.

Ce courant de pensée a perduré à travers le développement de l'esprit coopératif et mutualiste dans ce coin du Poitou, à voir l'implantation des mutuelles à Niort, par exemple.

actes des notaires : Maîtres QUINCARLET, Roland et Pierre TEXIER, RIGAULT et TASTEREAU,

recherches de Jean RIVIERRE, Pierre BAUDOU, Roger DURAND.

"Le Journal de Jean MIGAULT, Les Dragonnades en Poitou et Saintonge", GESTE EDITIONS, Centre Routier 79260 La Crêche

"BERTHELOT, le Huguenot insaisissable", manuscrit de L'ORTE, GESTE EDITIONS, Centre Routier 79260 La Crêche .

"La vie des protestants du Poitou après la Révocation, 1685-1700", Jean RIVIERRE, Librissimo, PHENIX EDITIONS, 3, allée de la Seine 94854 Ivry-sur-Seine Cedex, disponible à la Maison du Protestantisme Poitevin 79800 La Couarde

"L'histoire du Poitou Protestant, des humanistes réformateurs à 1787", ouvrage collectif, Editions Maison du Protestantisme Poitevin 79800 La Couarde

"Dictionnaire des Familles Protestantes", Jean RIVIERRE, consultable aux AD79, et à la Maison du Protestantisme Poitevin 79800 La Couarde

"Le drame de Grand Ry", Jean RIVIERRE et Roger DURAND, Editions du Malpertuis, disponible à la Maison du Protestantisme Poitevin 79800 La Couarde

"Saint-Gelais au péril des Dragons 1681-1981", Roger DURAND, disponible à la Maison du Protestantisme Poitevin 79800 La Couarde

"Les Galères de France et les Galèriens Protestants des XVIIème et XVIIIème siècles", Gaston TOURNIER, Les Presses du Languedoc, 34000 Montpellier